|

LE TISSAGE

|

1) Le textile de Flers au début du 19e siècle.

Des fabricants dynamiques et inventifs.Il y a divers nouveautés apportées au techniques du tissage. Des personnes contribuèrent à élargir la gamme des toiles et à améliorer l'outil de production.

La diffusion du coton. Le coton fut peu à peu introduit dans les différentes fabrications.

2) L'outil.

Le tissage consiste d'abord dans le pliage: il s'agit d'étendre les fils de chaîne. Aprés le pliage,on doit ensuite passer chacun des fils de chaîne d'abord dans les lisses puis dans le peigne.Le rentrage est une opération fastudieuse,elle demande beaucoup d'attention,de minutie et d'agilité.

|

|

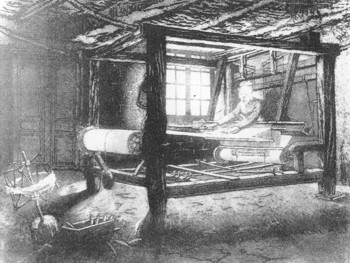

Le métier à tisser (PBN 1987, n°4)

|

|

|

La tisserande. Gravure de André

Hardy.

|

3) les matériaux.

Le coton utilisé dans l'industrie textile de la région provient pour l'essentiel des plantations du sud des Etats - Unis d'Amérique.Conditionné le développement de l'emploi du coton, les ateliers de filature se multiplient.

4) La préparation du tissage.

Le bobinage:a pour but de défaire les écheveaux de coton pour enrouler le fil sur de grosses bobines appelées "royaux".

L'ourdissage:est une opération assez spectaculaire.La première démarche consiste à disposer de 4 à 60 bobinages sur une énorme rail râtelier.Le fil de chacune de ces bobines ou royaux était passé un à un dans les dents d'un peigne et une machine permettait l'enroulement des fils sur l'ensouple ou "roule"transportée ensuite vers les encolleuses ou pareuses.

L'encollage et le parage:consistent à réunir les fils de plusieurs roules sur une même et unique ensouple. Entre temps,les fils passent dans la colle puis sont séchés.Grâce à ce traitement, le fil de coton gagnait en solidité et perdait son aspect duveteux,le travail de rentrage s'en trouvait facilité.

Au rentrage:les fils portés par l'ensouple placée à l'arriére du métier à tisser sont passés un à un dans les lames puis dans lesdents du peigne.Ce travail nécessitait une bonne compréhension de la technique de tissage et du dessin ou des motifs de l'étoffe.

Le tissage:se pratique dans de très grandes salles.Le cadre est inhospitalier: des centaines de métiers s'alignent d'un bout à l'autre de la pièce ou se font face.Les matériaux sont rudes:des engrenages, des poulies, des courroies mettent le metiers en mouvement.Le bruit est assommant,assourdissant...

5) Les usines mécaniques

Les usines mécaniques innovent par l'importance de leurs bâtiments et la surface qu'elles occupent: la Halle 0,7 ha, la Chaussée 1.8 ha,la planchette 3 ha et la Blanchardière 5.5 ha.

Si le tissage apparaît bel et bien comme l'activité essentielle de ces ateliers , il donne lieu néamoins à un important travail de préparation.La difficulté du tissage dépend du nombre des navettes,de la largeur du métier.

En 1906,chaque ouvrier conduit en moyenne deux métiers à tisser.Leur résistance à la conduite en deux métiers est révélatrice de la peur face au chômage dû à l'augmentation de la productivité.En 1870,un tisserand produisait environ 15 mètres de tissu par jour.Vers 1880,il produit 15 à 18 mètres.A cette date,Fremont introduit à la Blanchardière le principe de la surveillance de deux métiers par tisserand.Ce mouvement est rapidement suivi par tous les autres tissages flériens sauf celui du Parc .Avec ce système,vers 1903 un bon ouvrier produit 30 à 40 mètres de toile par jour.

Fait par Maunoury Jennifer et Anne Aurélie.