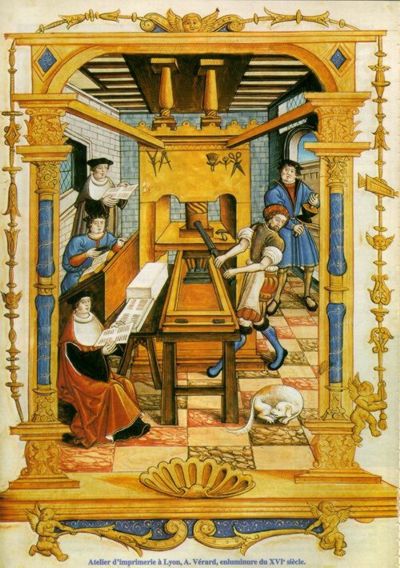

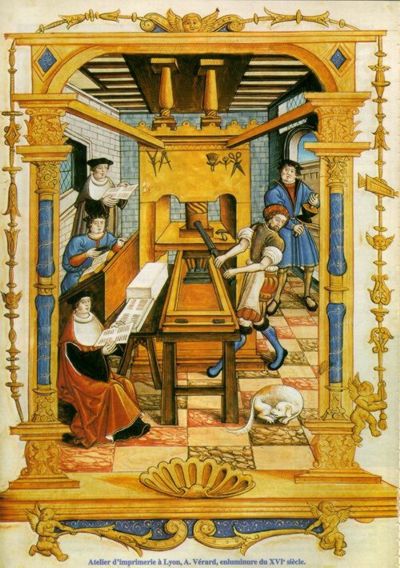

L'Imprimerie Royale

En 1640, Richelieu créait l'Imprimerie

royale dans le but de "multiplier les belles publications utiles à la gloire du

roi".

Devenue aujourd'hui l'Imprimerie nationale, cette institution est

l'une des premières imprimeries de France : elle emploie 1900 personnes sur

trois sites industriels à Paris, Evry et Douai.

L'Imprimerie nationale

maîtrise les techniques d'impression les plus avancées, mais utilise encore les

métiers traditionnels de l'édition. Elle a conservé un atelier de typographie

dans lequel sont fabriqués, selon des méthodes ancestrales, les "beaux livres"

destinés au public.

Extrait de Paul Dupont, Histoire de l'imprimerie, Paris, Edouard

Rouveyre, sans date (1853)

Période où dominent les interdits :

- 1488. Lettres patentes. Charles VIII accorde aux imprimeurs

les priviléges dont jouissent les membres

de l'Université.

- 1513, 9 avril. Lettres patentes.

Louis XII confirme et étend les priviléges

des imprimeurs.

- 1516, 20 octobre. Lettres patentes.

François Ier confirme les priviléges

et immunités des imprimeurs.

- 1521, 20 octobre.

Ordonnance. François Ier défend de vendre aucun livre avant

qu'il ait été examiné par l'Université

et la Faculté de théologie.

- 1536, 8 décembre.

Déclaration. Voulant arriver à la restauration des belles-lettres

dans son royaume, François Ier défend de vendre ou envoyer en pays

étranger, aucuns livres ou cahiers, en quelques langues qu'ils soient,

sans en avoir remis un exemplaire ès mains des gardes de la Bibliothèque

royale.

- 1547, septembre. Lettres patentes. Henri

II confirme les priviléges des imprimeurs.

- 1547, 11 décembre. Lettres patentes.

Il ordonne que le nom de l'auteur et celui de l'imprimeur

soient imprimés sur tous les livres qui se publient, et défend d'en

imprimer aucun avant qu'il ait été vu et approuvé.

- 1550. Lettres patentes. Ordre de mettre dans

chaque bibliothèque royale un exemplaire des

livres nouvellement imprimés.

- 1551, 27 juin.

Déclaration. Les imprimeries et librairies seront visitées deux

fois dans l'année par les députés de l'Université

qui sont autorisés à saisir les livres suspects.

- 1560, mars. Lettres patentes. Charles IX confirme

les priviléges et immunités des imprimeurs.

- 1560, 18 avril. Arrêt du parlement. Défense

à toutes personnes autres que les libraires-jurés

de mettre en vente à Paris de livres ni autres choses imprimées

en latin ou en français.

- 1561, 17 janvier. Ordonnance.

Tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires,

seront punis pour la première fois du fouet et pour la seconde de

la vie.

- 1563, 10 septembre. Ordonnance. Défense,

sous peine capitale, d'imprimer sans permission.

- 1566,

février. Ordonnance. Défense

d'imprimer aucun livre sans privilége du roi et sans y mettre le nom et

la demeure de l'imprimeur.

- 1572, 10 septembre. Déclaration.

Défense de faire imprimer hors de France.

- 1581, 16 novembre. Lettres patentes. Henri III

confirme et étend les privilèges des

imprimeurs.

- 1583, 30 avril. Lettres patentes. Les

imprimeurs sont exemptés de la taxe imposée sur les arts mécaniques.

- 1595, 20 février. Lettres patentes. Henri

IV confirme les priviléges et exemptions accordés

aux imprimeurs, libraires et relieurs.

- 1610, décembre.

Lettres patentes. Louis XIII confirme les priviléges,

exemptions et franchises dont jouissent les membres de l'Université, parmi

lesquels sont compris les imprimeurs et les libraires.

- 1617,

août. Édit. Ordre de mettre dans la

Bibliothèque publique du roi deux exemplaires de chaque ouvrage

nouvellement imprimé.

- 1618, 1er juin. Édit.

Règlement général sur l'imprimerie et la librairie. Établissement

d'une chambre syndicale. Le syndic et ses adjoints sont tenus de visiter les imprimeries

et les librairies et de veiller à l'exécution

des règlements. Conformément aux anciens statuts, les libraires

et les imprimeurs doivent demeurer dans le quartier de l'Université, dont

les limites ont été fixées à différentes époques

et en dernier lieu par le règlement de 1723.

- 1620,

1er avril. Arrêt du conseil. Les gazettes à la main sont défendues.

- 1624, 10 juillet. Ordonnance. Défense

d'imprimer aucuns mémoires concernant les affaires de l'État sans

expresse permission du roi.

- 1629, 15 janvier. Édit.

Le roi autorise le chancelier ou garde des sceaux à nommer des censeurs

pour l'examen des livres, et c'est sur leur approbation que le privilége

du roi doit être délivré.

L'Université réclame

inutilement contre cette atteinte portée à son droit d'examiner

les livres ; les règlements postérieurs restreignent encore sa juridiction

sur l'imprimerie et la librairie. - 1630, 21 décembre.

Déclaration dit roi. Défenses

aux particuliers de tenir des imprimeries chez eux, et aux ouvriers d'y travailler.

- 1649. Édit. Règlement

promulgué par Louis XIV sur l'imprimerie et la librairie. Les aspirants

à l'une ou l'autre profession doivent être Français, catholiques,

de bonnes vie et moeurs, et sont tenus de fournir un certificat du recteur de

l'Université, constatant qu'ils sont congrus en langue latine et qu'ils

savent lire le grec.

- 1652, 24 octobre. Arrêt

du conseil. Les imprimeries de ceux qui impriment des libelles

seront vendues sur-le-champ.

- 1653, 8 avril. Arrêt

du parlement. L'enregistrement du privilége

à la chambre syndicale est obligatoire pour chaque imprimeur

ou libraire.

- 1666, 18 août, Arrêt du

conseil. Les gazettes à la main sont prohibées.

Cet arrêt est confirmé par un autre arrêt du 9 décembre

1670, portant défenses à

toutes personnes de vendre aucuns libelles écrits, qualifiés gazettes

à la main, à peine de fouet et bannissement

pour la première fois et la seconde des galères.

- 1667, 17 février. Arrêt

du conseil. Défense à

la chambre de recevoir aucun maître imprimeur à moins qu'il ne soit

suffisamment instruit dans la langue latine et ne sache lire le grec.

- 1674,

4 juin. Déclaration. Révocation des

priviléges généraux accordés à des communautés

ecclésiastiques ou séculières pour imprimer les livres dont

elles ont besoin.

- 1686, août. Édit.

Règlement sur l'imprimerie et la librairie.

Le nombre des imprimeurs de Paris est fixé à trente-six; ils sont

tenus de prêter serment entre les mains du lieutenant général

de police, et chacun doit avoir au moins deux presses.

- 1686,

août. Édit. Les relieurs et doreurs forment une communauté

séparée de celle des imprimeurs et libraires de laquelle

ils faisaient précédemment partie.

- 1704,

21 juillet. Arrêt du conseil. Fixation du nombre

des imprimeurs et des libraires dans toutes les villes du royaume.

- 1713,

23 octobre. Déclaration. Les maîtres imprimeurs seront tenus

d'avoir au moins quatre presses.

- 1722, 13 septembre.

Arrêt du conseil. Louis XV promulgue un règlement

pour les colporteurs et afficheurs.

- 1723,

28 février. Ordonnance. Règlement arrêté en

conseil d'État sur l'imprimerie et la librairie de Paris.

Ce règlement,

qu'on peut regarder comme un code, fut rédigé par le chancelier

d'Aguesseau, et contient 123 articles. Il maintient les priviléges et franchises

accordés aux libraires et imprimeurs comme membres de l'Université

; - règle les conditions d'examen et d'admission des maîtres, la

durée de l'apprentissage, les devoirs des ouvriers, auxquels il défend

de faire aucune assemblée, coalition ou communauté.

Les imprimeurs

et libraires doivent être établis dans le quartier de l'Université.

Les impressions doivent être faites correctement, sur bon papier et en beaux

caractères.

Aucun livre ne peut être publié qu'avec approbation

et privilége du roi, et la mention du nom de l'imprimeur et de celui du

libraire. - Des exemplaires de chaque ouvrage imprimé doivent être

fournis à différentes bibliothèques.

Les publications

d'ouvrages par souscription ne peuvent avoir lieu sans autorisation.

La vente

des livres est exclusivement attribuée aux libraires et imprimeurs.

Les marchands merciers et les colporteurs ne peuvent vendre que des abécédaires,

almanachs et autres livrets revêtus de la permission du lieutenant général

de police.

L'étalage des livres sur la voie publique est interdit.

Le contrefacteur est puni corporellement et déchu de la maîtrise.

Les fondeurs de caractères font partie de la communauté des imprimeurs

et libraires, mais ne peuvent exercer ni l'une ni l'autre profession.

Le syndic

et les adjoints sont élus tous les ans en assemblée générale;

ils sont tenus de visiter les librairies, les imprimeries, les fonderies, magasins,

etc., d'assister à l'ouverture des ballots de livres qui doivent être

apportés à la chambre syndicale, de saisir les ouvrages dangereux

et de veiller à la stricte exécution des règlements. - 1723,

22 juin. Arrêt du conseil. Renouvellement des défenses

d'imprimer aucun livret ou écrit n'excédant pas deux feuilles d'impression

sans la permission du juge de police des lieux.

- 1728,

10 mai. Déclaration. Toute imprimerie doit porter une enseigne

visible et n'avoir aucune issue secrète ; il est défendu

de se servir de rouleaux (au moyen desquels on pouvait imprimer sans bruit)

La Révolution amène des libertés :

- 1789,

26 août. Déclaration. Abolition

des priviléges.

- 1791, 22-28 juillet. Décret.

Affiches. Celles de l'autorité sont sur papier blanc, celles des particuliers

sur papier de couleur.

- 1791, 3-14 septembre. Acte constitutionnel.

La Constitution garantit aux Français la liberté

d'écrire, d'imprimer et publier leurs pensées, sauf à

répondre des abus de cette liberté.

- 1793, 24 juin. Acte constitutionnel.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La liberté indéfinie de la presse est proclamée.

- 1793, 19-24 juillet. Décret. Propriété

littéraire. La Convention nationale en garantit la jouissance

aux héritiers pendant dix ans après la mort des auteurs.

[...]

sources :

http://www.culture.fr/culture/dglf/francais-aime/1997/portes_ouvertes.htm

Clément 4E et Charlie 4D